FP(ファイナンシャルプランナー)はもはや日本国民の義務として取得するべき資格だと思います。

どうしてFPを学生の頃に教えてくれる授業がないのか?

人生において非常に重要で有益な情報が詰まっているにもかかわらず、多くの人が関心を示さないのはやはり小さい頃からの日本の教育制度に問題があるんじゃないかと感じます。

この記事の目次一覧

FPには有益な情報がいっぱい

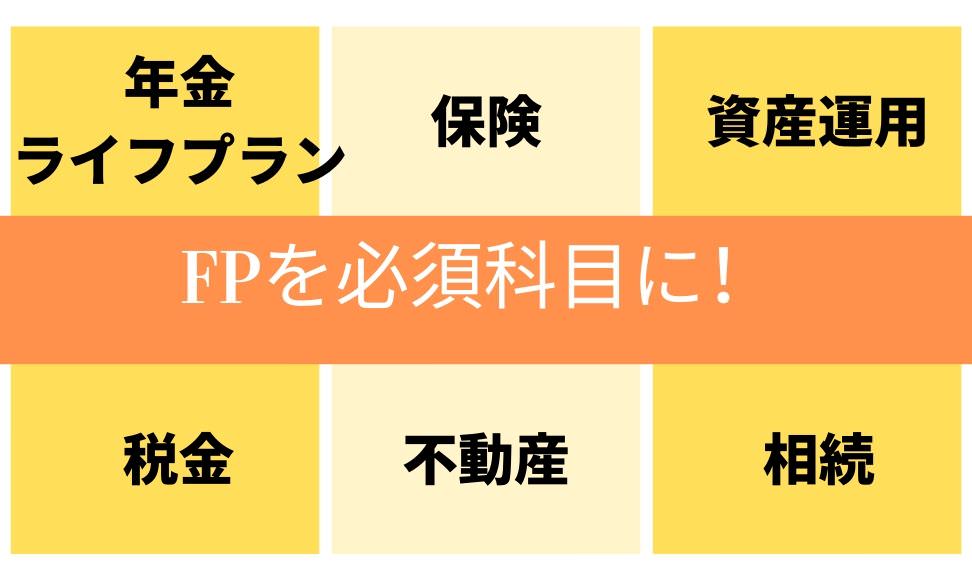

FPで学習する分野は6つあります。

- 年金やライフプランニング

- 保険

- 金融資産運用

- 税金

- 不動産

- 相続

これらの分野から幅広く出題されるのがFPの試験で、級が上がるほど問われる内容が難しくなります。

長い人生を考えるときに避けては通れないのが『年金』『保険』『相続』ですが、必要にかられて勉強し始めても「さっぱりわからん・・・」となり、なんとなくの聞きかじりの情報でやり過ごしてしまうかもしれません。

例えば相続税の基本をFPの勉強で知っていれば、毎年110万円ずつ非課税で財産を受け取ることができる枠を有効活用できたりするわけです。

これを知っているかどうかで手元に残るお金は随分違ってきますよね。

ほかにも、サラリーマンが毎月払っている厚生年金や雇用保険のおかげで手厚い保障が受けられることも理屈として理解できるようになるわけです。

国語や数学が無意味とはいいませんが、人生において長く使える知識である『お金の勉強』をどうして学校でもっと力を入れて勉強しないのか、本当に謎です。

全部の分野を使うわけではない

FPで勉強する全ての分野が自分に直接関係するとは限りません。

『金融資産運用』や『不動産』の分野は、実際にそれらを実践している人にとっては基本的な内容の羅列ですが、興味がない人にとっては難易度は高めかも。

でもFPの勉強を進めるにつれ、自分の資産や住んでる家のことにも興味が湧いてくる可能性はあります。

FPを取得したからといって必ず資産運用しなければいけないわけではなく、不動産を買う必要もないわけです。

お金の勉強の基礎知識として持っておくだけでも将来どこで役に立つかわかりませんよね。

小学生・中学生でも早すぎることはない

もしFPを小学校・中学校の必須科目とすれば、『年金』とか『相続』はポカーンとなってしまう可能性はあるんじゃないかと思います。

それらを後回しにしたとしても、たとえば資産形成の方法には投資信託や株があるんだよ、税金を抑えたいならNISAがあるよ、銀行に預けると将来これくらいに増えるよという簡単な事実を羅列するだけでも随分違うと思います。

学校で習った資産運用を家に持ち帰った子どもが「うちはどんな資産形成をやってるの?」と聞いてくるかもしれませんよね。

十分な年金が受け取れない可能性があるのに、どうして何も対策してないの?・・・とさすがに子どもがここまで聞くことはないでしょうが、それでも将来を真剣に考えるきっかけ作りにはなるかもしれないですね。

小さい頃からお金の勉強をすることは、長い目で見た時に彼らの大きな財産となる可能性があるわけです。

大人こそFPの知識は必須

子どもよりも親世代の人はますますFPの知識が必要です。

別に必ずしも資格を取得する必要はなく、FPの参考書を手元に置いてパラパラ眺めるだけでもかなり勉強になるはず。

なぜなら僕も含めて普通の人は幼い頃からお金の勉強なんてする機会がなかったからです。

自分で気づいて勉強しない限り、テレビや雑誌の情報だけを頼りにして偏った知識が身につく可能性があります。

基礎・基本をFPの勉強を通して身につけておけば、近い将来必ず役立つ場面が出てくると思います。

就職・転職よりも一般教養として

残念ながらFPの資格はそれ単体ではほとんど意味をなさないと言われています。

FPを持っているから就職や転職が有利になることはまず考えにくく、実務で活かすことは難しいと思っていてください。

それぞれの分野には社労士や公認会計士など専門家がいるので、広く浅く知識を集めたFPでは太刀打ちできないのが現実です。

そのためFPは一般教養を身につけるためにベストと考えておくといいでしょう。

だからといって決して無駄な資格じゃないことだけは確かです。

FPの勉強を通じてお金、資産、老後に関する興味・関心が増すのは紛れもない事実で、人生を豊かにするための学問として活躍してくれると思っています。

まずはFP3級からスタート!

FPを勉強しようとする人は、まずFP3級からスタートするといいですね。

塾やセミナーに通う必要はなく、市販の参考書を使って独学でOKです。

ちなみに僕はこのシリーズを買って勉強しました。

他の参考書と比べて重要項目が絞り込まれているので薄いです。

興味がある分野からパラパラと参考書を眺めて見るといいと思います。

試験は年3回。受験料は6,000円もします。

高いですよね、僕もそう思いました。

幅広い年齢層の人が受験しているので、自分だけ恥ずかしいなんて気持ちも捨てましょう。

勉強するだけで人生のプラスにつながりますよ!